第2回 肺で呼吸するとは・・・どういうこと?

第1回では、人間の最も重要な臓器である心臓についてお話させて頂きました。

心臓と同じように大切な臓器として、肺が挙げられます。

肺は呼吸をつかさどっており、全身に酸素を送るのに役立っています。

さて、この肺ですが、一体どのような構造になっているのでしょうか?

肺のことを理解するためには、まずはその解剖を知ることが非常に大切です。

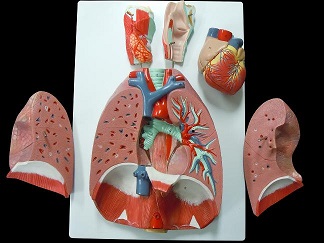

左の写真が、肺と心臓の位置関係です。

真ん中のくぼんでいる部分に心臓があり、心臓からは2つの大きな血管が出ていきます。

赤い方が大動脈、青い方が肺動脈です。

血管の赤い、青いは、「酸素がどれくらい含まれているか?」を表しています。

全身に向かう赤い血管・・・「大動脈」は酸素が豊富に含まれている血液が流れています。

これに対して、肺に向かう青い血管・・・「肺動脈」には、酸素がほとんど含まれていません。

酸素がほとんど含まれていない血液が肺に向かい、肺の中でたっぷりと酸素を蓄え、心臓にもどってきます。

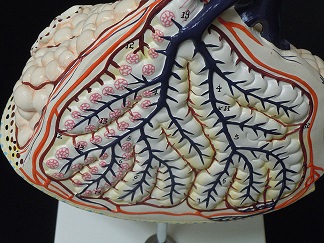

「肺に流れた血液が、酸素を蓄え、心臓にもどる」ということに関しては、左の図を見て頂ければ分かりやすいと思います。

青い血管が肺に入っていく血管、赤い血管が肺から出ていく血管です。

(水色のものは、「気管支」です。)

目には見えませんが、青い血管がどんどんと枝分かれしていき、毛細血管になっていきます。

また、気管支もどんどん枝分かれして、肺胞という組織につながります。

さて、私達が息を吸うと、その空気は気管に入り、気管支へと枝分かれし、最終的に肺胞に入っていきます。

そして、この空気が肺胞で毛細血管(肺動脈が枝分かれした場所)に入っていきます。

空気がたくさん蓄えられた血液は、肺胞を出ていき、合流し、肺静脈になります。

「肺胞に入った空気が、毛細血管に入っていく」と言われても、実際にその様子はイメージが湧かないかと思います。

そこで、以下のような写真を見て頂くと、分かりやすいかと思います。

この写真のピンクの丸いものが「肺胞」という組織です。

ピンクの丸に注目してもらうと、そこには青い血管が入ってきており、赤い血管として出て行っている様子が分かります。

これが、「肺胞で酸素を蓄え、肺静脈になっていく」という過程の拡大像です。

人間の体には、このような「肺胞」が約5億個あると言われ、肺胞の面積は全て合わせると100平方メートルとなります。

これは、「10m×10m」の敷地に相当し、畳50畳くらいです。

体の中にここまでの空間が用意されているというのには、驚きますね。

次に、呼吸に関して知っておきたいことがあります。

それは、「そもそも私たちは、どうやって肺を動かすのか?」ということについてです。

(肺には筋肉が無いので、自分で動かすことはできません。)

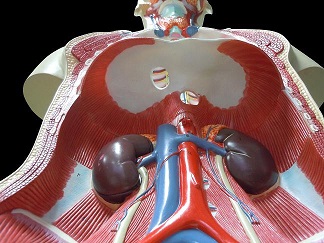

そのヒントは、下の写真に隠されています。

左の写真は、腹部の内臓を全て取り除き、下から眺めたものです。

お腹の真ん中くらいに、筋肉のようなものがあるのを観察して頂けることでしょう。

これが、「横隔膜」です。

呼吸をするときには、横隔膜が下にさがります。

それに伴って、肺が広がり、肺の中に空気が入っていきます。

ちなみに余談になりますが、横隔膜は焼き肉で言えば、「ハラミ」です。

その名前の通り、お腹の中にある筋肉なのです。

以上、肺の構造や呼吸という現象についてお話させて頂きました。

肺は心臓と密接に関っていますから、「心臓の解剖」のページも合わせて読んで頂くことで、より一層理解が深まるのではないかと思います。

最後に、肺はどんな感じで膨らむのか・・・

以下の映像を通して見て頂くことができます。肺という臓器を体感して頂ければ幸いです。

次回:

第3回 人間の体の司令塔・・・「神秘の脳」

※参考

第2回 「肺で呼吸するとは・・・どういうこと?」で説明に用いた人体模型は・・・

・実物大精密肺模型・・・胸部の内臓を1枚のプレートに再現した模型です。

・デラックス 肺組織拡大模型・・・肺を顕微鏡で見た構造を再現した模型です。

・アルティメットEX・・・全身の内臓を再現した等身大のトルソーです。