第4回 「食べたものは胃で吸収される」・・・これは間違い!

子供さんが興味を持つことで多いのは、「食べたものはどこに行くの?」ということです。

科学館などに言っても、消化管をモチーフにしたトンネルのようなオブジェを頻繁に見かけます。

そこで、第4回である今回は、「胃は何をしているのか?」ということについてお話させて頂きたいと思います。

よくある勘違いに、「食べたものは胃で吸収される」と思っておられる方がおられますが、実はそんなことはありません。

食べたものが吸収されるのは小腸という臓器で、胃は吸収の前の段階の消化を行っています。

食べたものは口から入り、食道を通過し、胃に入ります。

つまり、食べ物が最初に入る臓器が胃ということになります。

以下の写真を参考にしてみて下さい。

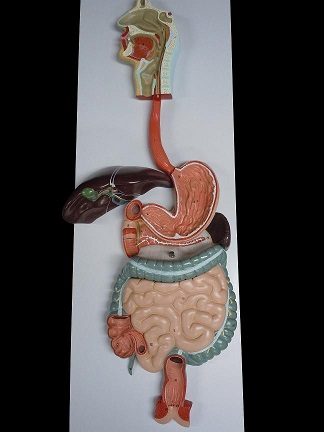

左の写真は、消化管全体を人体模型で再現しています。

口から入った食べ物は、「胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門」と移動し、便として排出されます。

前半の方では消化液と混じり、食べ物が吸収されやすい形へと変わっていきます。

そして小腸以降では、様々な栄養素が吸収され、体内へと取り込まれていきます。

胃からは胃液が、肝臓からは胆汁が、膵臓からは膵液が分泌され、それぞれの過程で栄養素が分解されます。

ただし、「アルコール」だけは胃で吸収されます。

お酒を飲んですぐに酔ってしまうことがあるのは、「飲んですぐにたどり着いた胃で、いきなり吸収される」からです。

それでは、次に胃の外側を見てみましょう。

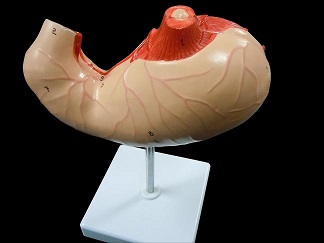

左の写真は、実物大の胃の人体模型です。

胃の容積は約100ccですが、膨らむと約2Lまで大きくなります。

空腹時の時の胃の大きさは、「握りこぶし1個分」と、意外と小さいものです。

胃を外から見ると、「袋」のように見えますが、実は3層の筋肉から構成されています。

胃の主な役割は、肉類などに含まれている「たんぱく質」を分解することです。

胃の壁からは胃酸という強い酸が分泌され、3層の筋肉で攪拌しながら肉などを溶かしていきます。

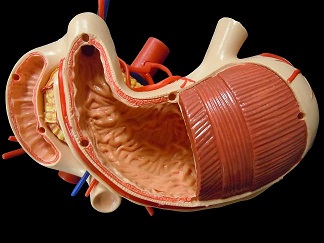

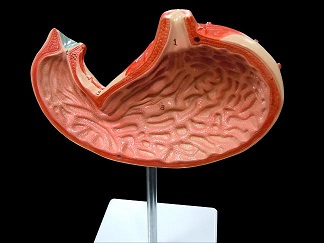

左の写真は、胃の壁の筋肉の様子を表しています。

外側から順に、縦走筋、輪走筋、斜走筋の3層になっており、それぞれが縦、横、斜めに動き、胃の中の食べ物を混ぜ合わせます。

その結果、食べ物と胃液が混ざりあい、粥状になるまで分解されていきます。

たんぱく質を分解するための胃酸・・・非常に強い酸である、「塩酸」が含まれています。

塩酸のPHは、1~2.5前後ですから、皮膚に付着するとただれてしまうほどです。

また、胃液には塩酸以外にも、ペプシノーゲンという消化酵素が含まれており、たんぱく質を分解するのに役立ちます。

さて、このようなお話をすると、「なぜ強い胃酸が出ているのに、胃は自分自身が消化されないのか?」と疑問に思われる方もおられます。

その秘密は、胃液に含まれる粘液にあります。

胃液には「粘液」が含まれており、胃液から胃をブロックしているのです。

左の写真は、胃の内側を再現したものです。

胃の内側には「ひだ」がたくさんあり、そのひだのなかに、胃腺という胃酸を分泌する部分があります。

胃液は1日に約2L分泌され、食べ物の消化を行っています。

このように、胃ではたんぱく質を消化し、体に取り込みやすい形に変えています。

「食べ物は胃で吸収される」「胃では何でも消化される」というのは、大きな勘違いです。

胃で消化された食べ物は、十二指腸へと流れていきます。

十二指腸では、膵液や胆汁と混ざり、さらに吸収しやすい形へと変わっていきます。

このあたりの様子については、次回以降の記事でご紹介させて頂きますので、楽しみにしておいて下さい。

次回・・・

第5回 1500gの巨大臓器・・・「肝臓」の役割

※参考

第4回 「食べたものは胃で吸収される」・・・これは間違い!で用いた人体模型は・・・

実物大胃模型・・・胃を実物大で再現した模型です。

胃、十二指腸、膵臓模型・・・胃と周囲の消化管を再現した分かりやすい模型です。

消化管全体 実物大模型・・・口から肛門まで、全ての消化管を、実物大で再現した分かりやすい模型です。